答好新时代养老服务为民答卷

──市民政局全方位推进养老服务事业发展

“七普”数据显示,我市60岁及以上常住人口300.27万人,占总人口的21.66%,人口老龄化程度较高、发展形势较为严峻。──市民政局全方位推进养老服务事业发展

“一老”问题是关系着千家万户的重大民生问题。市民政局把养老工作作为党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的重要内容,按照“四共四加四有四全”思路,合力推动、优化服务、打造品牌、完善监管,持续完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,答好新时代养老服务为民答卷。

同向发力

打造养老“同心圆”

市民政局践行以人民为中心的发展思想,整合党委、政府、社会、全民各级各类力量,绘制共治、共议、共建、共考同心圆。

2021年1月1日起,新修订的《天津市养老服务促进条例》全面施行,突出居家社区养老基础地位,强调医养结合,规范养老机构运营管理,推动多种模式融合发展,为养老服务高质量发展提供法治保障。

我市积极健全市级联席会议制度,召开养老服务联席会暨三年行动方案中期推动会,印发《天津市养老服务联席会议成员单位职责任务分工》,27个成员单位共同协商解决养老难点、堵点、痛点,助推养老服务取得新成效。

市委、市政府连续第14年将养老服务纳入20项民心工程,2021年新建照料中心100个,新建养老机构24家,完成养老床位4055张,按时保质完成民心工程。

全市连续两年将“一老”列入全市绩效“深化重点工作任务专项考核”,作为加分项内容,对16个区养老工作进行全面考核评价。

老人为中心

构建养老“服务圈”

我市紧密对接老年人养老需求,持续推进养老服务设施加固、内容加量、服务加温、能力加强,打造“没有围墙的养老院”。

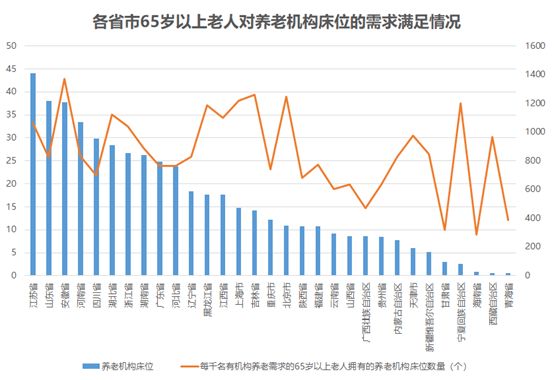

完善了区、街道(乡镇)、社区三级养老服务设施布局,7个区完成区级养老服务指导中心建设,70余个街道综合养老服务中心投入使用,1357个照料中心(社区居家养老服务中心、农村幸福大院)、396家养老机构,8万张养老床位为老年人提供多样化个性化差异化养老服务;此外,新增100个社会化运营照料中心,吸引社会力量参与社区养老服务。

认真落实困难老年人居家养老补贴制度,对低保、低收入、失能等7类人,按照轻、中、重度等级分别给予200、400、600元现金补贴,全市近3万困难老年人享受;持续实施困难老年人家庭适老化改造工程,将补贴范围由2020年的分散特困对象扩展到低保、低收入救助群体,启动2000余户高龄、失能、残疾的特殊困难老年人家庭适老化改造;推动居家养老探访,采取“早看窗帘、晚看灯”“敲敲门、拍拍窗”等多种探访方式,为留守、空巢、独居、计划生育特殊家庭等需要重点关爱的老年人送去温暖和关爱。

积极推进助餐服务,坚持“面对面”问需,结合“筑基”工程上门入户访查350万户家庭,广泛收集老年人急难愁盼的养老诉求,从解决老年人迫切的一日三餐问题入手,通过补老人和补企业并举的“双补贴”方式,激活供需两端,推动街道社区开设老人家食堂1701家(一级老人家食堂184个、二级老人家食堂1517个),为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务,全市2021年超过190万人(次)的老年人享受助餐服务,累计补贴资金超300万元。

推进长期照护保险服务,积极参与制定和完善试点政策,将长期护理保险纳入养老服务体系,让专业照护服务惠及更多重度失能老年人。目前,全市500家养老服务机构成为定点机构,占比73%,累计服务重度失能老年人超过90万人次。

推进智能服务,出台《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》,助力老年人跨越“数字鸿沟”,保留所有涉及老年人的民政公共服务事项线下办理渠道;依托照料中心组织“手机课堂”,开展“健康码”查验、“津心办”APP使用、生活消费、交通出行、政务服务等手机软件使用,向老年人讲解正确安全使用方法,宣传老年人防诈骗常识;依托养老机构组织“视频见面”,在疫情防控不便探视情况下,增加亲情交流和互动。

市民政部门会同人社部门印发了《天津市康养职业技能培训计划》,多模式多层次多维度培训养老护理员,全年培训养老护理员7176名;紧盯服务需求,开展养老床位综合责任保险培训、长期护理保险养老护理员培训;拓展培训路径,以“云班课”“腾讯课堂”方式开展线上安全培训,以集中授课和观摩调研等方式举办“天津市第十八期养老机构院长培训班”;组织第二届“海河工匠杯”技能大赛──全国养老护理职业技能大赛天津赛区选拔赛,600名选手参加各区选拔赛,66名选手参加市级选拔赛,30名选手获得一至三等奖,4名选手代表天津参加全国决赛,2名选手荣获全国大赛决赛二等奖,市民政局获得大赛“优秀组织单位”奖。

试点带动

培育养老“津品牌”

我市及时总结推广可复制的经验、特色、创新、行动,推进全市养老服务同频共振、整体提升。

按照市委、市政府部署,河西区聚焦中低收入群体,全面推动居家养老“133”工程。坚持四级书记抓养老,市委主要领导亲自谋划推动、常态推进协调各方的领导体制工作机制,成立区街两级养老中心,配齐社区养老专员;打造“15分钟服务圈”,以700米半径布局居家养老服务中心(站)90个,面积2.6万平方米,采取片区化运营,提供助餐、助医、助洁、助急等服务;餐医引领多元服务,以助餐、助医为切入口,36个服务中心现场制餐,日助餐6000客次以上,嵌入“健康驿站”19个,26个服务中心就近共享周边卫生院,开通医保专线,开放病床204张,老年人“小病不出社区”,已服务90万人次;建立“三维防护”网,为全区老年人购买意外伤害保险,为5500余名重点保障老年人安装应急救助设备,全天候提供呼叫接听和应急救助服务;智能平台提质增速,搭建养老数据库和管理平台,开通养老服务热线、发放居家养老服务卡10.7万张,实现电子卡全覆盖,累计充值2600多万元,带动消费2400多万元。

同时,继续深化河东区、南开区、静海区、和平区全国居家和社区养老服务改革试点。目前,河东区“一心两翼三基四联”模式,南开区“一体两基三联四新五翼”模式,静海区“1+3+N”模式,和平区“一个支撑、四个支点”模式得到辖区老年人高度认可。

我市在嵌入养老方面积极创新,起草了《推进社区嵌入式养老服务机构发展的指导意见》,按照“1+N”思路,每个街道(乡镇)不少于1家区域型嵌入式机构、N家社区型嵌入式机构,为周边老年人提供“三入四嵌一床位”等养老服务,打破机构养老和居家社区养老服务的界限,打造“居家──社区──机构”综合型服务,打通养老服务“最后一米”。

市民政局会同市教委、团市委、市少工委出台《天津市“寸草心”“手足情”志愿助老专项行动实施方案》,开展以青少年志愿服务老人为内涵的“寸草心”行动和以低龄健康老人志愿帮助困难高龄老人的“手足情”行动,搭平台、建机制,进一步擦亮志愿品牌、促进代际和谐。试点期间,60个养老服务机构与大中小学结对签约,涌现出天津科技大学、柠檬树、“如鱼”照料中心等一批非常好的志愿服务团体和队伍,为801名送餐志愿者购买意外保险,目前准备启动8个志愿助老公益项目,为失能家庭成员开展免费照护培训等。在农村地区依托幸福大院(照料中心)培育和开展互助养老服务,滨海新区、武清区培育和扶持了多个互助组织在老年人助餐、入户探访、精神慰藉等方面开展了丰富的活动。

监管为盾

强化养老“组合拳”

我市印发了《关于建立健全天津市养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》;聚焦“监管什么”,明确登记备案、质量安全、从业人员、涉及资金、运营秩序、突发事件6个重点内容;聚焦“谁来监管”,构建政府主导、机构自治、行业自律、社会监督“四位一体”监管格局;聚焦“怎么监管”,建立“互联互通互认”“双随机、一公开”、养老服务信息公开、养老服务市场主体信用记录机制4个机制。

抓制度建设,出台了《天津市〈养老机构管理办法〉实施细则》,细化30条管理条款;抓安全建设,开展养老院“安全管理月”,组织食品安全“百日行动”工作,持续实施民办养老机构消防安全达标提升工程,多次召开养老机构安全管理培训会;抓行政执法,印发《天津市民政系统行政执法文书示范文本(养老服务卷)》,梳理24项养老服务领域行政执法工作常用文书,指导各区规范执法。

坚持把养老服务领域疫情防控工作作为一项重要的政治任务,树牢底线思维,全面激活疫情防控指挥体系热备状态,坚持“外防输入、内防反弹”“人”“物”“环境”同防,强化推进养老机构疫苗接种、核酸检测采样工作,毫不放松做好全年疫情防控工作。

免责声明:本网资源来自网络,不代表安养网的观点和立场,如有侵权请联系删除!

本文地址:答好新时代养老服务为民答卷